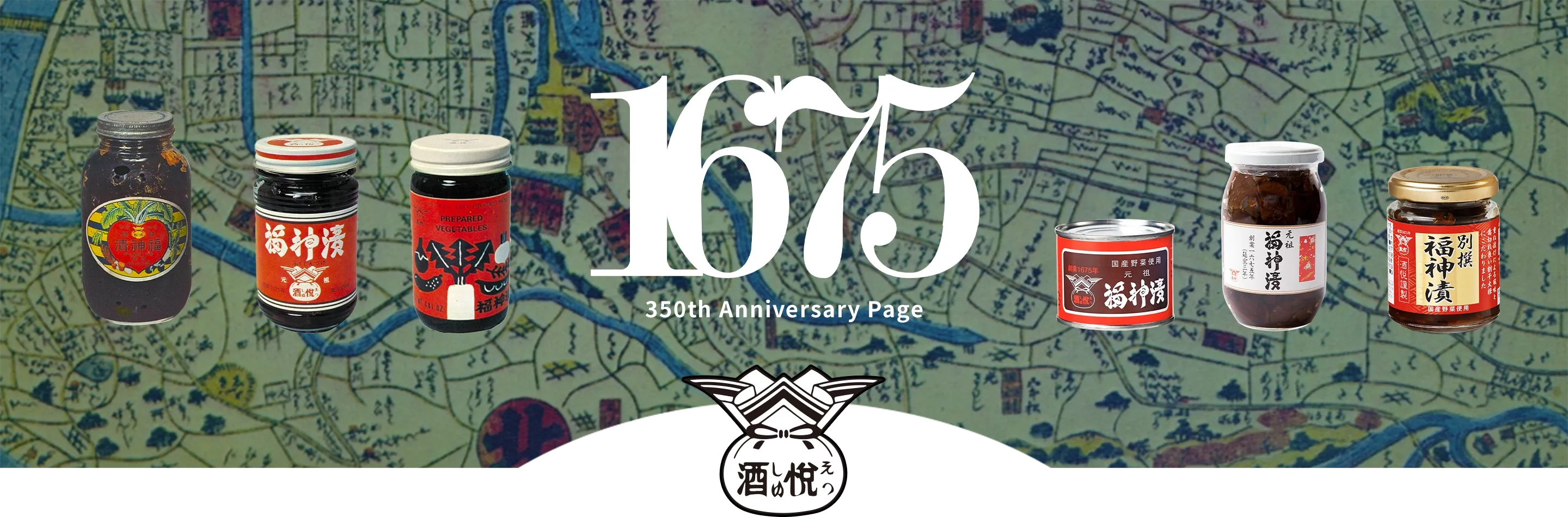

創業三百五十年 記念ページ

おかげさまで、

酒悦は創業から三百五十年。

これからも、あなたの食卓に悦びを。

いつも酒悦を応援してくださり、本当にありがとうございます。

私たちが三百五十年もの間、のれんを守り続けることができたのは、ほかでもない、酒悦の味を愛してくださるお客様、

力を貸してくださるお取引先様、そして温かく見守ってくださる地域の皆様のおかげです。

「酒が悦ぶほどうまいもの」 を届けたい。その一心で続けてきた味づくり。

これからも、みなさまの食卓においしい笑顔をお届けできるよう、心を込めて歩んでまいります。

どうぞ、これからの酒悦にもご期待ください。

酒悦クロニクル

三百五十年の味ものがたり

酒悦の誕生から今日までの歩みをちょっと覗いてみませんか?

東叡山輪王寺の御門跡より

「酒が悦ぶほどうまいもの」

〜江戸、明治、大正時代〜

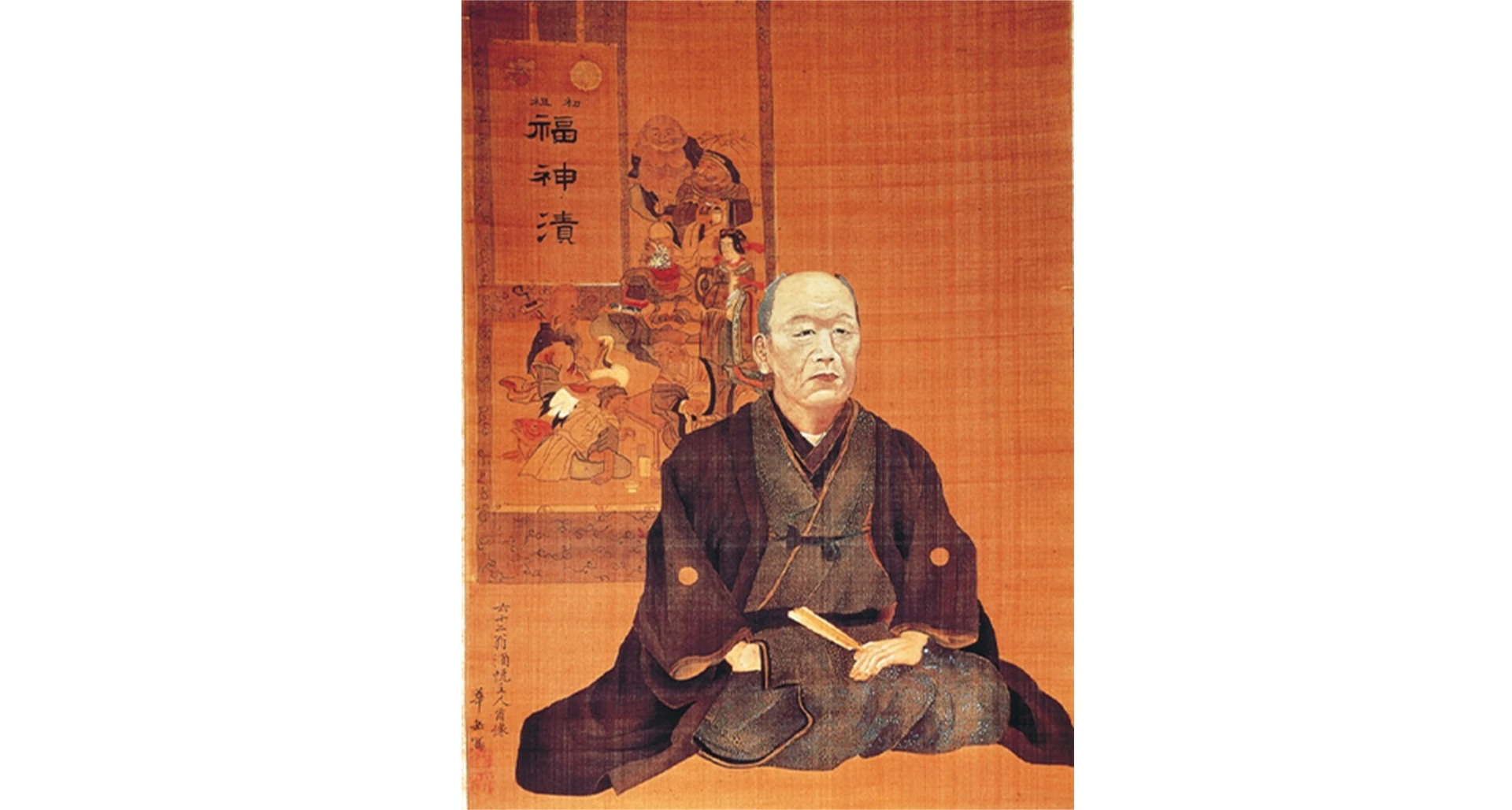

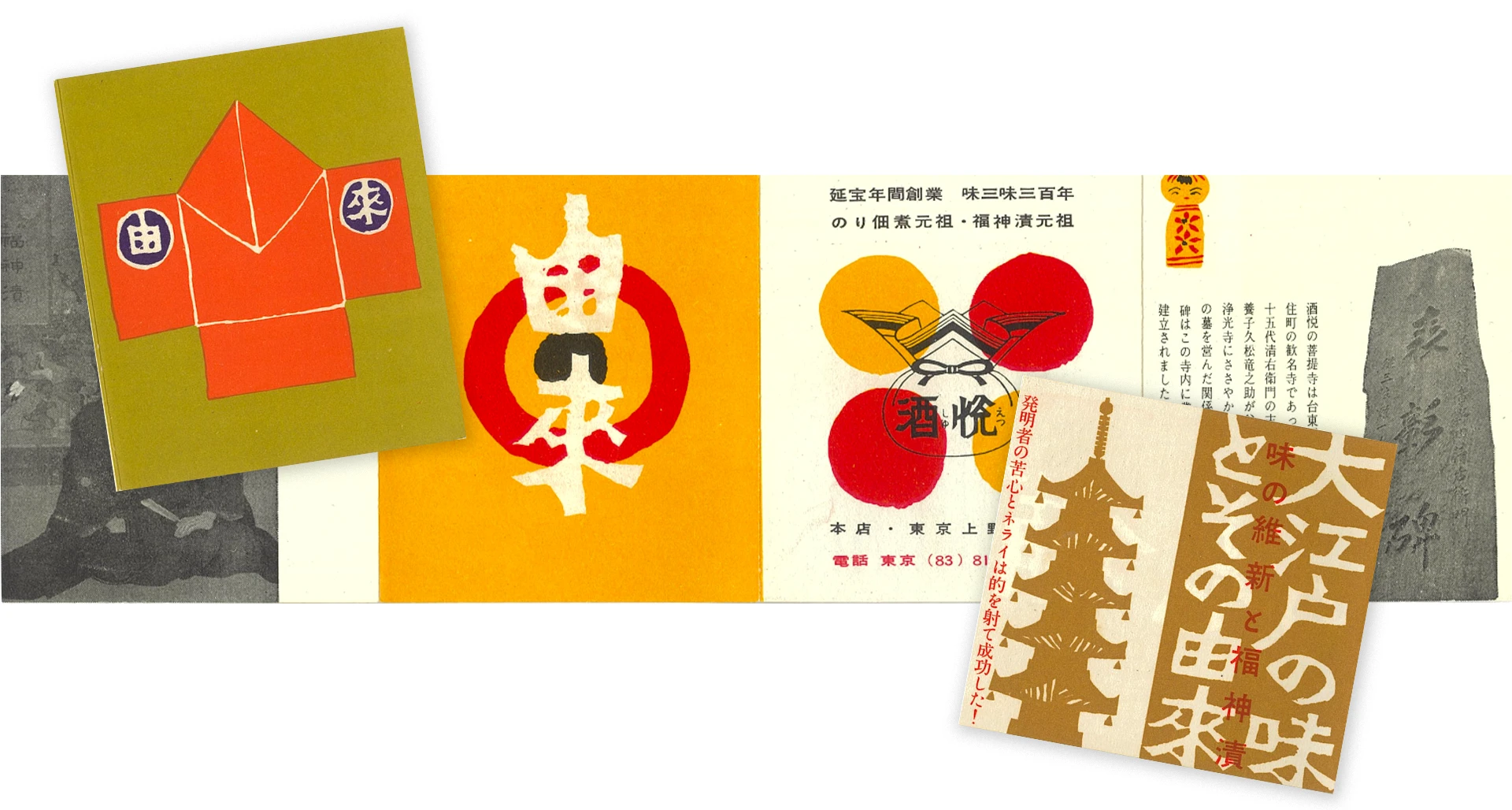

1675年(延宝3年)、酒悦創業者の初代「野田清右衛門」が江戸本郷元町で海産物商「山田屋」を開業したことに始まります。江戸中期には上野池之端へ移転し、その後、近隣の東叡山輪王寺の御門跡より「酒が悦ぶほどうまいもの」との意味を込め、「酒悦」の屋号を賜り、現在に至ります。

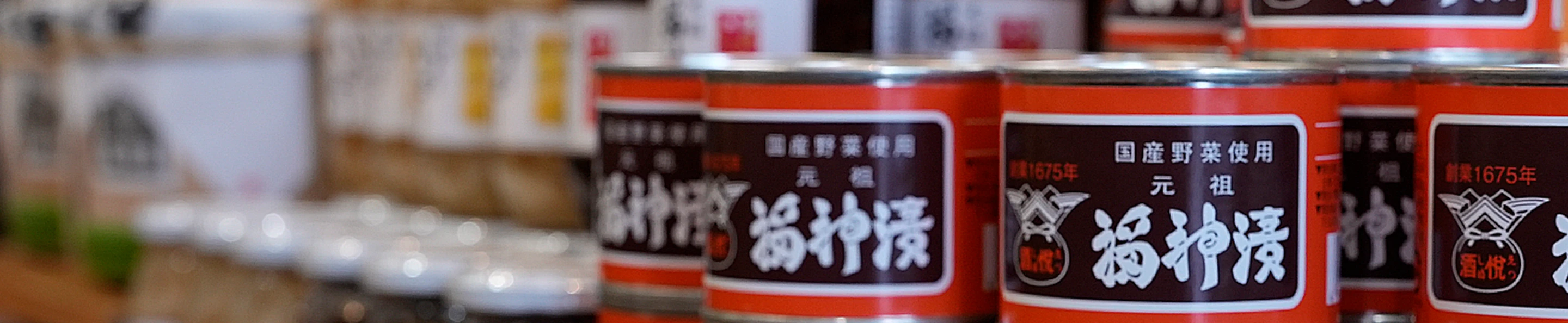

こんにち広く知られ、ご愛顧いただいております「のり佃煮」「福神漬」は、15代清右衛門の発明によるものです。のり佃煮は江戸期、福神漬は明治の初めに創製に着手、十数年をかけて完成した日本の伝統の味の逸品です。以来、約1世紀の長きにわたって、その完成された味、製法が現代に受け継がれています。

福神漬の名前の由来は原料が七種の野菜であることから七福神に因んで、当時の流行作家 梅亭金鵞(ばいていきんが)が、不忍池に七福神の弁天様があることから考えついたものです。

また別説によると「福神漬」は大変美味なので他におかずがいらず、知らず知らずのうちにお金がたまる縁起の良い漬物だ、福の神も一緒に漬けてあるのだろうと「福神漬」と呼ばれるようになったとも言われています。福神漬が有名になったのは、日清・日露の戦いで兵隊さんの携帯食として使われてからです。

- 1675年(延宝3年):初代 野田清右衛門、伊勢より江戸へ。本郷元町に「山田屋」創業 。

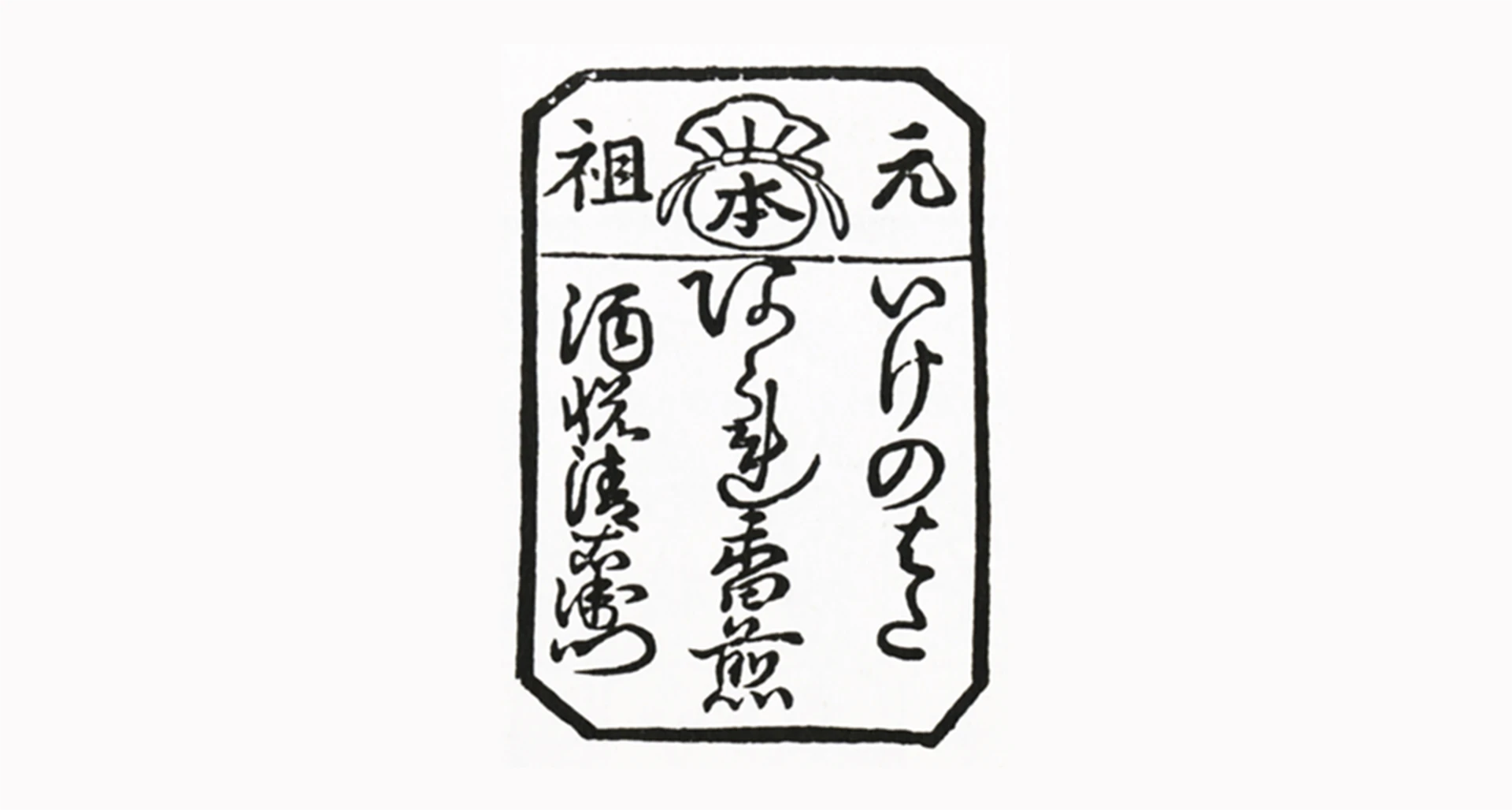

- 輪王寺宮より「酒悦」の屋号を賜る 。

- 江戸末期~明治維新前:十五代 野田清右衛門、「のり佃煮」を発明。

- 1878年(明治10年)頃:「福神漬」を発明。醤油とみりんを用いた画期的な漬物 。

- 日清・日露戦争で携帯食として採用され、全国へ普及 。

時代の変化をこえて

〜昭和、平成〜

昭和の初め、酒悦は戦争や時代の変化を乗り越え、株式会社として新たなスタートを切りました。

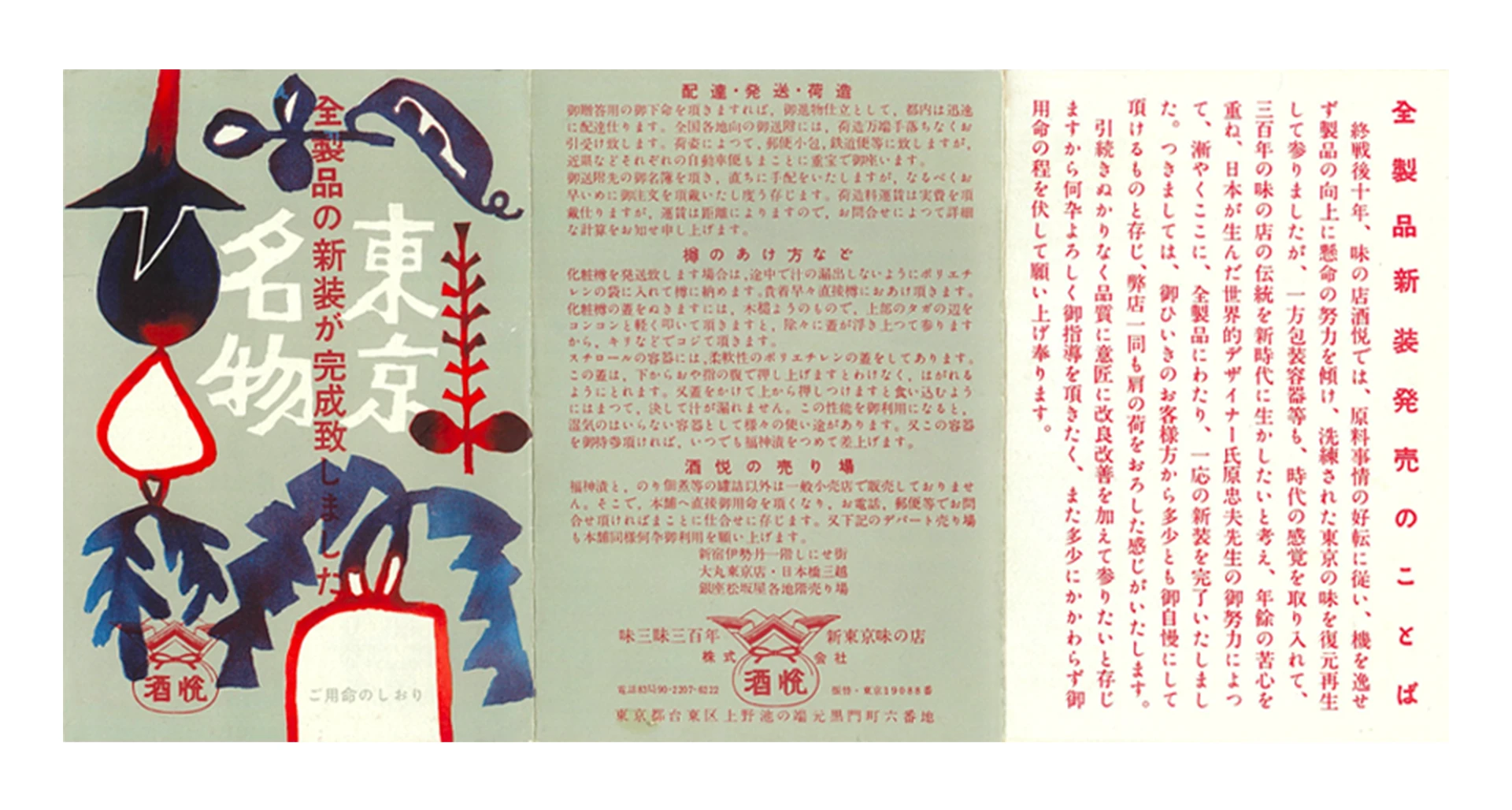

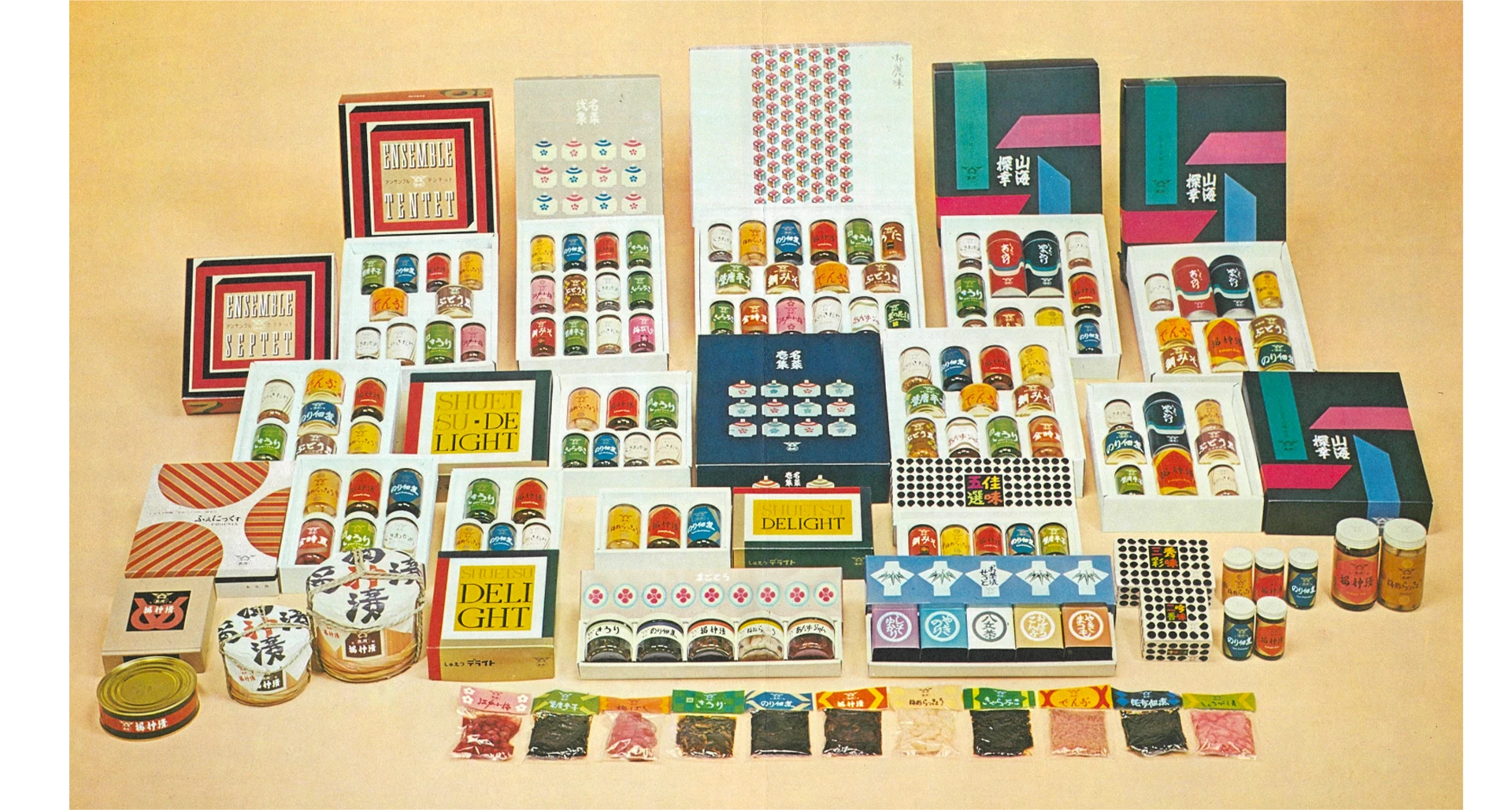

終戦後も老舗企業として製品の改良・開発を続けて成長。その過程で、パッケージ、ロゴ、販促ポスターに至るまで、店売品全体の全面的なリニューアルを実施しました。これにより、従来の「老舗漬物屋」のイメージから大きく生まれ変わり、この時に誕生したデザインの一部は、今なお老舗の看板として愛され続けています。

その後、東洋水産グループの一員となり、現在は伝統の味を守りながら、商品の開発、製造、販売を続けています。

- 1934年(昭和9年):株式会社として設立。

- ロゴ・パッケージデザインをリニューアル。

- 1983年(昭和58年):東洋水産グループの一員となる。

そして、今とこれから

昔ながらの味を守りながらも、これからも、

皆様に「おいしい」と感じていただける製品づくりに努め、日々の食卓に寄り添う存在でありたいと考えております。

どうぞ、これからの酒悦も、末永くご愛顧いただけますようお願い申し上げます。